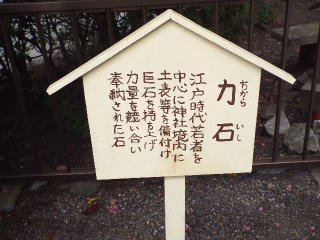

| 以前に、力石を研究している方から君津地方の力石について問い合わせがあった。力石については、君津市久留里地区の熊野神社と、同じく君津市周南地区の八幡神社の力石しか直接確認していなかったので、それ以外についてはわからないと返信したのだが、うかつにも『富津市史 史料集二』に力石が紹介されていたことをその時は気付かなかったのである。偶然今年(2014年)の8月に入り、「富津市再発見」というフィールドワークの機会にめぐまれ、佐貫地区にある「勝隆寺」の歴史を確認するために、『君津郡誌』や『富津市史』を久しぶりに開いて、『富津市史 史料集二』にたどり着くことになったのだ。以下、『富津市史 史料集二』に載っている力石と他にも判明した力石を紹介する。「力石」って何と考えた方にすごくわかりやすい解説が佐貫地区の寶龍寺にあったので、それも載せてみる。 この石を力石といいます。昔江戸時代の 後期から明治の頃まで、近くの村人の若者が 集って力くらべをした時に使った石だと言わ れています。娯楽のなかった頃の唯一の遊びだ ったと思われます。 この石に刻まれていること、 一、石の重さ 七十貫(約二八○キロ) 二、かついだ人 下田廣吉(初代) 三、証 人 田村喜左エ門   佐貫 寶龍寺の力石 金谷神社の力石   八幡 鶴峯八幡 鶴峯八幡の力石   岩坂 八雲神社鳥居 八雲神社の力石   相野谷 八幡神社 八幡神社の力石   十宮 住吉神社 住吉神社の力石   海良 天神社 天神社の力石と思われる石   本郷区集会場 本郷の力石   上飯野集会所 上飯野集会所前の力石   豊岡八坂神社隣の志組堂 志組堂前の力石   豊岡 八坂神社 八坂神社の力石   寺尾 六所大明神前にあった力石   下飯野 飯野神社 飯野神社の力石 『富津市史』に掲載されていた三柱神社については、何度か撮影に訪れていたのだが、今回は立ち入り禁止になっていた。鳥居や拝殿が崩壊する危険があるのだろが、残念なことである(平成26年8月時点)。 三柱神社について、地域の歴史を研究されていて、内裏塚古墳群などのボランティアガイドをされている方から、貴重な情報が寄せられた。三柱神社が立入禁止になったのは、昨年(2013年)10月の台風で、造海城(百首城)の崖が崩れ、本殿が倒壊したからだという情報だった。本殿は確か、県の有形文化財に指定されていたはず。倒壊の程度が心配になった。三柱神社倒壊の情報とともに、三柱神社の力石の写真も送っていただいた。掲載許可をいただいた写真が下の写真である。右の表面には「三拾五貫五百目」、左の表面には「五拾貫目余」という文字が彫られているのがわかった。  送っていただいた三柱神社の力石 佐貫の八幡地区にある鶴峯八幡の力石は、何と築山の一部として壁面に埋め込まれていた。単独の石を想像して探していたので、なかなか見つけることができなかった。写真の力石は、「奉納 寶玉石」と読める文字が彫ってあったもので、傍らに文字のないものもあった。なお、鶴峯八幡、寶龍寺、上飯野集会場、豊岡八坂神社、寺尾六所大明神、飯野神社の力石については、『富津市史』には記載がなかったものだ。『千葉県南房総地方の力石の調査・研究』によると、富津市には42個の力石があるそうだ(実際、筆者が確認した力石は、もっと多かったのだが)。 岩坂の八雲神社の写真は、一の鳥居である。社殿は、この鳥居から何と100段以上の階段を登ったところにあった。階段は急ではなく、途中途中に階段ではない部分もありほとんど平坦だったが、真夏の午後である。最後は息も絶え絶えで、信仰心の薄い筆者は思わず「二度と来るものか」と叫びたくなった。でも、さすが「郷社」だけあって、社殿も立派でおまけに境内には、佐貫城主内藤政長が元和6年(1621)に勧進した東照宮まであった。筆者はかつて船橋市に住んでいたことがあったのだが、その時に船橋にある東照宮が日本一小さいと教わったのだが、この東照宮の方が小さいのではと感じた。肝心の力石は、社殿前の右側に鎮座していた。   岩坂 八雲神社社殿 八雲神社境内にある東照宮 海良の天神社の力石については、これが力石なのか筆者には、見ての通り全く自信がない。しかし、境内のどこを探してもこの石以上に力石らしい石がなかったので掲載してみたのだが。金谷神社の力石についても、どこにも表示が無く力石なのかはっきりしないが、それらしきものはこの石群だけなので、おそらくこれが力石なのだと思う。 それにしても、岩坂の八雲神社とは違った意味で、天神社までたどり着くのは大変だった。地図で位置を確認して出かけ、一の鳥居の前に車を止め歩いて階段を上ったのだが、その先に社殿はなく行き止まり。右には鳥居脇から登る道路が見えた。そこで車に引き返し細い急な坂道を車で上登った。いくつかの住宅を過ぎて、結局道のどん詰まりに天神社はあったのだ。帰りは、ずっとバック。途中で切り返すのも一苦労だったのである。なお、この天神社を含む一帯は、中世の山城である天神山城跡であることを付け加えておく。 豊岡の八坂神社と志組堂は同じ敷地にあった。『千葉県南房総地方の力石の調査・研究』に、力石の所在地として「荻之原志祖堂」という地名が出ていたので、住宅地図で富津市の隅から隅まで探したのだが、全く見つからなかった。ただ、湊川の上流にあたる豊岡地区に「志組公会堂」という表示があったので、「志祖堂」ではなく「志組堂」の間違いなのではと思い訪ねてみた。何とそこには、写真のようにお堂の前にしっかり力石があったのだ。しかも、隣の八坂神社にも力石が奉納されていて計2個の力石を撮影することができた。八坂神社の力石は、「奉納」「四拾五貫目」の文字がはっきり読み取れた。ちなみに「志組」は、「しくみ」と読むそうだ。帰りに、久しぶりに寺尾の六所大明神に寄ったのだが、偶然にも駐車場の脇に2個の力石が置かれているのを発見した。写真左側の力石には、「四拾貫目」の文字が彫ってあったが、表面に亀裂が入ってた。 8月の終わり君津市の力石を撮影に行った帰り、ひょっとしたらこれまで別の目的で回った富津市の神社にも力石があるかもしれないと思い、いくつかの神社を回ってみた。すると、これまで「末の球名」や「飯野陣屋」に関わって、何度か当ホームページで紹介してきた飯野神社にも力石があったのだ。社殿脇の建物の縁の下に転がっていた力石には、文字が彫ってあるのはわかったが、残念ながら読めなかった。神明社(大堀)、八坂神社(青木)、八幡神社・八坂神社(西川)、八坂神社(富津)、貴布祢神社(富津)、磯部大神宮(篠部)、諏訪神社(千種新田)、千草川神社(岩瀬)、吾妻神社(西大和田)、若宮八幡(障子谷)、神明神社(小久保)、若宮八幡(小久保 上町)にも寄ってみたが、力石らしきものは全く確認できなかった。 十宮の力石には、「奉納 三拾八貫目 十宮 船若者中」と文字が刻まれていた。力石の撮影に初めて十宮の住吉神社を訪れたのだが、社殿を撮影しようとファインダーを覗くと、向拝の龍の彫刻に引きつけられた。三柱神社の彫刻に似ているが、よく見ると、ちょっと迫力が足りないよう気がする。それでも立派な彫り物だと思った。また、神社の手前の路肩に、水準点があった。主要道路からはずれた、一般の人はほとんど通らないだろう場所に何で設置してあるのか疑問に思ったが、かっては、この道路が幹線だったのかもしれない。『君津郡誌』で十宮にある住吉神社について確認したところ、ただの地名だと思っていた「十宮」には意味があることがわかった。三柱神社の「三柱」や六所神社の「六所」と同じで、十の神を示していたのである。住吉神社の祭神は、十柱の神だったのだ。祭神は、『君津郡誌』によると、「表筒男命、中筒男命、底筒男命、表津少童命、中津少童命、底津少童命、瀨織津比賣命、氣吹戸主命、秋速津日命、速佐良比賣命」である。どうも、「秋速津日命」は「速秋津日命」の間違いだと思われるが、これらの神々については、当サイトの「本サイトに登場する神々」を参照されたい。   十宮住吉神社の彫り物 水準点 本郷区集会場は、道標を撮影するために1度訪れたことがあった。『富津市史 史料集二』に紹介されていた力石の所在地が、「本郷 山王堂」となっていたので、この場所に、かつては山王堂と呼ばれる施設があったのだろう。この集会場の裏には、本郷地区の石像物が集められていて、道標もその石像物群の中にあった。力石は、その石像物群ではなく玄関右脇に置かれていたので、その時は気付かなかったのだ。石像群の中に、「不動明王」の前に「狛犬」を配置してあるおもしろい光景があったので、思わず撮影してしまった。道標の写真は『君津地方の歴史 PartⅤ』に掲載してある。 久しぶりに昭和63年発行の『ふっつ 昔むかし』を読んでいると、「本郷の時の鐘」という項目があった。本郷集会場の庭は児童公園になっているのだが、その児童公園の裏山に山王堂の鐘楼があり、天保の時代から昭和17年まで111年間一日も休まず、時を告げていたというのだ。山王堂は確かに存在していたのだ。ゼンリン住宅地図には、その場所に卍マークがあって、「山王」と記されている。   本郷区集会場裏にある狛犬と不動明王 小志駒諏訪神社の力石と思われる石 八幡の鶴峯八幡も岩坂の八雲神社も「郷社」である。そこで、小志駒地区にある「郷社」諏訪神社にもひょっとすると力石があるのではないかと訪れてみた。右上の写真はその時に撮影したものだ。残念ながら右側が欠けていて、文字などは彫られていないが、おそらく力石だと思う。   西大和田青年館 西大和田青年館の力石   佐貫 日月神社 日月神社の力石   八幡 厳島神社の力石と説明書き この夏、西大和田青年館に3度も探しに行ったが、力石がどうしても見つからなかった。そこで君津市の図書館で『千葉の力石』(高島愼助著)で力石の写真を確認した。すると、どうも青年館の左側植え込みの中のようだったので、撮影に行ってみた。予想した場所に、力石はあった。植え込みに隠れていて、わからなかったのだ。どうも力石は、植え込みの土止めとして活用されているようだ。写真手前の力石には、文字が彫ってあった。前掲書で、日月神社(佐貫)の力石を確認してもう1度行ってみた。すると、道路脇の夏草の中にあった。以前訪れた時には、鳥居や社殿周辺しか探さなかったので、見つかるはずはなかったのである。一番下の写真は、やはり『千葉の力石』に紹介されていた、八幡厳島神社の力石である。隣にある鶴峯八幡の力石を撮影に行った時は、写真のようにしっかり保存展示されていたのにもかかわらず、全く気付かなかった。 筆者が力石の探索を始めるきっかけは、力石を研究している方からの問い合わせだった。何とその方は、メールのやりとりの中でわかったことだが、全国の力石を研究している方で、前掲の『千葉の力石』の著者だったのだ。最近気付いて、君津市の図書館で『千葉の力石』を閲覧し、そこに掲載されていた力石を撮影してきた。以下、その成果を紹介する。   鶴岡 古船浅間神社 古船浅間神社の力石 実は、古船浅間神社は、力石を探しに訪問したことのある神社で、その時には見つけられなかったのだ。しかし、『千葉の力石』には、鶴岡の浅間神社の力石が掲載されていた。鶴岡にはもう一つ浅間神社があるので、そこかと思い探してみたのだがやはりなかった。そこで、もう一度古船浅間神社に探しに行ってみた。前と同じで、本殿や鳥居の周りには見当たらなかった。帰ろうとして、最後に一の鳥居右脇にある案内板後ろの植え込みを確認すると、その中にあったのだ。   長崎 白山神社 白山神社の力石  大森の道ばたにあった力石   相川 高野堂 高野堂の力石  相川高野堂の近くの民家にあった力石   数馬 鶴峯八幡神社 鶴峯八幡神社の力石  竹岡 下百狐稲荷神社   稲荷神社の力石(拝殿左前) 稲荷神社の力石(拝殿右前)   竹岡 八坂神社 八坂神社の力石 長崎の白山神社に向かう途中、用意してあった地図を忘れたことに気付いた。白山神社や大森の力石は大体の位置が頭に残っていたので、大丈夫だった。それからが大変、あまり訪れたことのない場所で、何度も何度も家に電話をして、家族に位置を確認して回る羽目になってしまった。おまけに、相川の高野神社は、山王堂のような感じで鳥居が無かったし、下百狐の稲荷神社も道から全く見えない丘の上にあった。地元の人に聞いて、やっと探し当てることができたのだ。 先日(2016.2.21)、富津市相川にお住まいの方から、「高野神社」と紹介していた建物が、「高野堂」と呼ばれている観音堂だとの指摘があった。感謝である。地図でよくよく確認すると、「高野神社」は「高野堂」の裏の崖にある小さな建物だったので、「高野神社」を「高野堂」と訂正した。送って頂いた本当の「高野神社」(左下の写真中央、左の建物が高野堂)と、指摘して頂いた方の家に伝わる力石(右下の写真)の写真を紹介する。この力石は、競技に使われていたというわけではないが、「戦後間もなく迄米屋の様な事をしていて自家でトレーニングしたようです」とのこと。力石と考えてもいいのではないかと思ったので掲載した。なお、「高野神社」は通称で、本来は「熊野神社」だということだ。   相川 高野神社(熊野神社) 相川の民家にあった力石 写真にあるように、相川では民家の庭先に、力石らしきものを発見した。脱穀の作業をしていた家の方に話を聞いたが、わからないそうだ。しかし、力石のあった高野堂のすぐ下にあったことや、形状から力石だろうと思う。 鶴峯八幡神社の力石は、一の鳥居に登る階段の左側にあったのだが、鳥居の写真には写らない場所、つまり目線には入らない場所にあって、しかも草に囲まれていた。ということで、例によって苦労して急な参道を登り、拝殿の周りを探したが見つからず、がっかりして降りてきたところでやっと発見したのだ。 これで、富津市の力石探索は終わりになる。筆者がこれまで確認した力石は、全部で48個である。『千葉の力石』や『千葉県南房総地方の力石の調査・研究』には出ていなかった、小志駒諏訪神社や相川の民家にあった石が、ほんとうに力石だと良いのだが。読者の皆さん、情報があったら、ぜひご教授を! さっそく『千葉の力石』の著者の方から連絡があった。相川の民家にあった力石は、『千葉の力石』で紹介されていたのである。筆者の確認もれだった。ご指摘に感謝である。   吉野地区と佐貫地区を結ぶ道路 上岩入 道ばたの力石 今日(2014.10.5.)、偶然上岩入を車で通った時に、道ばたに力石のような石を見かけたので、仕事帰りに寄ってみた。するとやはり力石だった。場所は、吉野地区から佐貫地区に抜ける道路の、ちょうど小久保地区と佐貫地区の境目近くで、左上の写真の右に曲がる脇道に入ってすぐの所だ。家に帰ってGoogle MAPで確認すると、ストリートビューにはっきり写っていた。筆者にとっては珍しいことに、力石に彫られた「奉納 三十五メ目 牛頭天王宮 小久保上岩入」という文字を読むことができた。 それにしても、なぜ、道ばたに力石が置かれているのだろうか、しかも、側溝の上にである。本当に不思議だ。脇に手水石が置かれていたことや、奥に広がる荒れ地の隅に小さな朽ちかけた石の祠が見えたので、以前に山王堂のような施設があったのかもと思い、近所に住む知り合いに聞くと、わからないとのこと。 ちなみに、「牛頭天王(ごずてんのう)」とは、元々はインドの神様で、仏教に取り入れられると、祇園精舎の守護神になったそうだ。奈良時代までには日本にも入ってきて、建速須佐之男命と習合したらしい。 以前に、「これで、富津市の力石探索は終わりになる。」と書いたが、まだまだ続きそうである。 上岩入の側溝の上にあった力石だが、大雨の時に水をせき止めたようで、現在(2015.3.15)では、下の写真のように荒れ地の中に放り出されている状態だった。なんとか保存できるといいと思った。 また、その撮影に行く途中に、上岩入公会堂の庭に力石のようなものが見えたので、立ち寄ってみると、まさに形状は、写真のように力石そのものだった。はっきりとは読めなかったがかすかに「貫目」という文字が左下の部分に彫られていることが確認できた。真ん中の文字は、おそらく「小久保上岩入」と彫られているように思う。新しい力石の発見である。   荒れ地に放置されている力石 上岩入公会堂  上岩入公会堂の力石 12月の初め(2015年)志駒に紅葉狩りに行ってきた妻が、「観音堂の大銀杏の下に力石のような石があった」と言うので、さっそく撮影に行ってみた。残念ながら文字等は彫られていなかったが、形状や写真にあるように観音堂前に整然と配置されていることから、力石と考えて良さそうだ。上岩入の力石に次いでの発見だ。  志駒 観音堂   御手洗の左側の力石 御手洗の右側の力石 |

||