| 記事一覧に戻る TOPに戻る |

宝くじ特区拒否にみる総務省の矛盾

|

| 2003/02/18 |

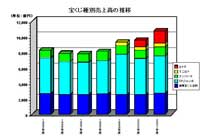

| これらの特区提案に対して、総務省は不適切と回答した。その理由は、

・現行制度では宝くじは、「地方財政全体の財源調達を目的に」発行が認められており、「発売団体はあらかじめ市場の調整を行い効率的な運用を行っている」ので、「個別の市町村に特別に発売を認めること」はできない。 ・そのため、「限られた宝くじ市場の中で都道府県と市町村間との財政配分をどのように行うかの問題で、全国的な混乱につながる」ことが想定され、さらには、単独では「経費が割高にな」り、「極めて非効率な宝くじの発売が行われる」ため「収益が上がらない」。 ・98年の「当せん金付証票法」改正により最高賞金額は宝くじ1枚の価格の100万倍まで(当せん金の繰り越しが行われる「キャリーオーバー制」があった場合200万倍)となっている。そのため、宝くじの発売単位を増やすということは、当せん金額が引き上げられるので、「いたずらに射幸心を煽」ってしまう。 ・最高金額の廃止についても、「いずれ各団体は売上維持のため競って最高金額を引き上げざるを得ず、販売競争のため」、こちらも「いたずらに射幸心を煽ることになる」ので、それぞれ「慎重な検討が必要」。 日本経済全体が低迷しているなかで宝くじは例外的。1996、97年度にいったん売上が落ち込んだが、それ以来は順調に続伸している。99年に前後賞合わせて「3億円宝くじ」と、数字選択式宝くじの「ミニロト」が誕生。2000年には、数字選択式でキャリーオーバー制の「ロト6」がスタート。これらが売上に貢献して、2001年度の売上は史上初の1兆円(前年比12%増)を突破した。 2001年度の売上は、46%が当せん金、40%が地方自治体などに納められる公共事業のための収益金、7.7%が売捌手数料、3.4%が印刷代、抽選会場などの経費で、その他2.9%が宣伝の名目で日本宝くじ協会へと流れている。 宝くじは公営ギャンブルとは違うが、競馬、競輪、競艇などの自治体の取り分(控除率)が2、3割であることを考えれば、宝くじの取り分はかなり高い。財政事情の厳しい地方自治体にとっては得がたい財源であり、それが特区申請にもつながっている。 通常宝くじ、3大ジャンボ(ドリーム・サマー・ジャンボ)、数字選択式宝くじ(ナンバーズ・ミニロト・ロト6)について、最近の売上げ比率をみると、1999年度が27%、56%、16%、2000年度が26%、49%、25%、2001年度が25%、45%、30%となっており、急激に数字選択式宝くじの売上が増えていることは明らかだ。 数字選択式宝くじの中でも特に「ロト6」はキャリーオーバー制により4億円の1等賞金が実現するなど、賞金金額がどんどん高騰している。そのため、宝くじの発売元自治体はあれこれと新商品のアイディアを考え、今回の特区などでも提案を試みている。 総務省は宝くじ特区を拒否する理由に「いたずらに射幸心を煽る」を上げているが、そもそも総務省自体が「いたずらに射幸心を煽る」数字選択式宝くじ「ロト6」の販売を認めたのではないか。はなはだおかしな話ではある。(田中潤) |