| 記事一覧に戻る TOPに戻る |

自治体のお荷物になった地方競馬

|

| 2003/01/31 |

| 上山市(山形県)はかみのやま競馬の運営について、来年度収支の赤字が3億円を越えた時点で、たとえ開催期間中であっても同競馬を廃止する方向であることを、今月15日に明らかにした。

その他にも、高知競馬は2004年度末までに収支を黒字転換できない場合、浦和競馬は2002年度の収支が赤字の場合、高崎競馬は累積赤字がその年度の売り上げを上回る場合、それぞれ廃止を検討することなどが明らかになっている。 |

|

| すでに2002年1月には新潟県競馬、3月には宇都宮市営競馬、8月には益田競馬(島根県)、2002年末には足利市営競馬が、累積赤字解消の見込みがないことから、それぞれ廃止となっている。

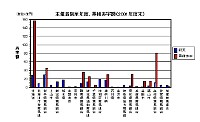

このように、地方競馬の行く末は非常に厳しい。2000年度からは全主催者が赤字の状態(2001年度に中津競馬組合が廃止)。地方競馬全体の2001年度の売上げは5222億円、入場者数は858万人。ピークだった1991年度と比べて売上げは53%、入場者数は59%とそれぞれおよそ半分となっている。 2001年度の単年度赤字が10億円を超えたのは、全23主催者中、北海道(約28億円)、岩手県競馬組合(約30億円)など8主催者。 地方競馬の売上げ金の流れを説明すると、売得金額(レース全体の発売金から出走取消、除外で返還となった金額を差し引いた額)の約75%が勝馬投票権の払い戻しに、約1%ずつが地方競馬全国協会、公営企業金融公庫に納付される。残り約23%が競馬の開催費に充てられ、剰余金が自治体の一般会計などに配分される。 地方競馬全体の自治体財政への拠出金は、ピーク時の1991年度に271億5600万円(売得金額の2.8%)。2000年度から全主催者の収支が赤字となったが、自治体により一定の売上げを達成すれば、自治体財政に拠出するという主催者もあるため、2001年度の拠出金は36億7100万円(売得金額の0.7%)となった。 こうなると、収益を自治体の財政に充てるという公営ギャンブル本来の目的とは逆に、地方競馬が自治体の財政を圧迫する結果となる。赤字となった場合は次年度の売上げを繰り上げて充当する(繰上充用)か、自治体の一般会計からの借用(償還義務あり)または繰入(償還義務なし)により対応する。近年は多くの主催者が赤字の繰上充用や借入を行っており、累積赤字に苦しんでいる。 2001年度末における累積赤字の主催者は、北海道(約157億円)、高知県競馬組合(約80億円)など11主催者。そのうち、北海道は一般会計より借用、宇都宮市、足利市は一般会計より補填、その他主催者は繰上充用で対応している。 バブルの頃など財政状況が良かった時期に、内部留保をしていなかった主催者にも問題がないわけではない。だがこのような財政事情でも、売得金額の約2%(約100億円)が地方競馬全国協会と公営企業金融公庫に天引きされて流れていることも看過できない。売得金額ではなく収益によって配分する形を取らない限り、ますます地方競馬の現状は悪化していく。(田中潤) |