| 記事一覧に戻る TOPに戻る |

市町村合併は西高東低、全人口の3割を巻き込む

|

| 2003/01/31 |

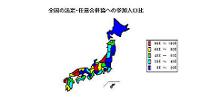

| 都道府県別にみると、地図で示した通り全体的には西高東低で、合併の進展状況には地域差がある。北海道や東北ではそれほど合併の動きが進んでいないのに対して、中国地方や四国地方では活発に合併に向けて動いている。県民の80%以上を巻き込んで合併となっているのは、島根県(97.39%)、佐賀県(97.29%)、広島県(97.09%)、長崎県(92.42%)、新潟県(90.52%)、岐阜県(88.30%)の6県。

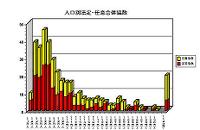

現在設置されている法定協や任意協は2万人から5万人規模のものが多い。法定協のみでは4万人から5万人規模の協議会の数が圧倒的に多く、大規模な協議会はわずかである。5万人というのは自治法における市の要件であり、市の基準でいえばぎりぎりの自治体ということになる。 比較的財政が裕福な大きな自治体に組み込まれる形での合併ならまだしも、小さな自治体同士が集まって5、6万人規模の自治体が誕生したところで、現在のような厳しい財政状況から各自治体は脱することができるのか、大いに疑問だ。(田中潤) |